The Diachronic Evolution of Chinese Terms for Chemical Elements and Its Implication for the Translation of Scientific and Technological Terms ()

1. 引言

化学元素名称的汉译始自19世纪五六十年代,即第一次鸦片战争之后,距今已有近150年的历史。而直至20世纪30年代左右,才有学者研究其汉译史。研究的关注点主要有:化学元素汉译名形成的原因,如夏文华梳理了晚清民国时期化学元素汉译名产生的历史进程,并从文化语言学的视角分析了化学元素汉译名生成的文化心理和语言要素 [1];元素的选字原则,如王宁使用汉字学的原理,阐释了113(Nh)、115(Mc)、117(Ts)和118(Og)号元素汉译名的选字原则及其合理性 [2];主要代表人物的翻译理念,如张?总结了傅兰雅的翻译理念和原则,并分析了傅兰雅翻译的化学元素能沿用至今的原因 [3];对化学元素规范化进程的考察,如李丽考察了1900~1933年化学元素规范化过程中遵循的5条汰选原则 [4];以及一些综述性研究,如何涓综述了自1930年至2000年关于化学元素汉译史的研究 [5]。虽然关于化学元素汉译的研究已经有了一定的进展,但是研究的主题比较分散,较少有对其演变过程的系统性的分析和考察。本文在借鉴各位学者的研究成果的基础上,对化学元素汉译名的演变特点进行较为全面的总结,并将视角放在经济全球化背景下,提出了对科技术语翻译的几点思考,希望对科技术语的翻译规范提供参考。

2. 著作中的化学元素

我国的古代化学有着极其悠久且令后世称颂的成就,为人类社会的发展做出了杰出的贡献。据考证,远古时期元谋人、蓝田人、北京人已开始使用火,这是人类第一次利用化学变化。新石器时代我们祖先利用烧陶技术,制作出了蕴藏着丰富化学智慧的陶瓷,中国因而被誉为瓷国。还有火药的发明、金属的冶炼、酒的酿造以及炼丹术的发展等方面也取得了丰硕的成果。而我国的近代化学却是从西方引进的。鸦片战争后,国人开始接触到一些零星的化学知识,但还没有专门的化学译作。自1868年,丁韪良的《格物入门》出版后,第一本化学书籍才得以问世。此后,各译书机构相继成立,出版了一系列数量可观的化学译著。化学书籍的翻译是传播化学知识、构建化学体系的重要的渠道。但各书籍中对化学核心术语“元素”的翻译却难以达成一致。对化学书籍中化学元素的汉译名进行历时考察,有助于我们深入了解化学这门学科在中国本土化的过程。

2.1. 《格物入门》对化学元素译名做出了尝试性探索

《格物入门》 [6] 是介绍西方自然科学的一套丛书,由美国传教士丁韪良(William Alexander Parsons Martin, 1827~1916)编译,经中国学者李广祜和崔士元润色,最后由总理各国事务的大臣批阅,于1866年被翻译成中文,1868年在京师同文馆刊行,其中第六卷《化学入门》是同文馆最初的化学教材,也是中国近代第一部较为系统地介绍西方化学的书籍。在晚清引入的有关西方化学的书籍中,《格物入门》最早给出了元素的汉译名,在我国近代化学发展进程中处于领航的地位。

在《化学入门》第一章“论物之原质”的“原质分类”一节中,丁韪良列出了常用的42种元素,所有元素均以一两个汉字的形式注明了其符号的汉语发音,而仅有25种元素给出了“华名”(汉译名)。

丁韪良对化学元素的汉译名作出了尝试性的探索,虽然他翻译的元素数量有限(仅25种元素有汉译名),却在一定程度上方便了当时中国人对现代化学元素的理解和接受,最早把“化学”知识系统地引入中国。《格物入门》还传到了日本,有多种日文刊本,是明治初年影响很大的一部科学著作 [7]。丁韪良以汉字注明字音的方式虽不利于学习和记忆,却为后人(傅兰雅、徐寿等人)采用音译造字的方式提供了参考和借鉴。

2.2. 《化学鉴原》创立了化学元素译名原则

《化学鉴原》 [8] 是我国近代第一部专门的化学译著,其内容较《化学入门》充实很多。《化学鉴原》(“鉴原”即“鉴别原质”,“原质”在当时指化学元素)于1871年作为江南制造局的第一批译书之一出版,由傅兰雅(John Fryer, 1839~1928)口述,徐寿(1818~1884)笔译,译自英国韦尔司(David A. Wells, 1828~1898)的《韦尔司化学原理及应用》(Principles and Applications of Chemistry, 1858)中的无机化学部分。《韦尔司化学原理及应用》是当时在美国流行的一部化学教材,译者在翻译中还补充了少量新内容,如第一卷第二十九节“华字命名”为译者所加,说明了在翻译化学元素时采用的方法及遵循的原则,且在原书提及的62种元素的基础上补充了两种元素,共翻译了64种元素。

在《化学鉴原》这本译作中,傅兰雅和徐寿首次比较系统地介绍了西方近代化学知识,其中最大的贡献是确立了化学元素名称汉译的原则,即以罗马字母名称的主要音节的译音,再加汉字偏旁的命名原则,奠定了现今化学元素汉译名的基础 [9]。

傅徐二人合译的64种元素名称中大部分(44种)一直为化学界沿用至今,为中国化学学科体系的建设奠定了重要的基础,解决了化学元素名称冗长、难记的缺点,使学习化学的中国人更容易消化和吸收,为后来化学元素名称的统一提供了参考,《化学命名原则》也以其为蓝本,极大地促进了西方化学在中国的传播。化学界对其评价很高,徐维则在其著作《东西学书录》中称赞道:“中译化学之书,殆以此为善本” [10]。

2.3. 《化学命名原则》解决了化学元素命名统一问题

虽然《化学鉴原》一经出版,就得到了化学界的广泛认可,但当时翻译机构繁多,各译书中元素之译名众多,未形成一个科学的术语系统,元素译名尚处于混乱状态,同一元素在不同的译书中有不同的汉译名,化学知识的传播受限,因此亟需确立一个统一的标准。1932年6月,为推行名词术语的规范化工作,国立编译馆成立。在国立编译馆的组织下,《化学命名原则》 [11] 于1933年发行,该书出版之前,曾广泛邀请各学术机构及各方专家共同商讨,因此书中制定的原则具有一定的代表性。据王宝? [12] 的研究,随着化学学科的发展,《化学命名原则》在不断地修改更新完善,某些元素名称有所改动,但基本上保持了稳定。

《化学命名原则》第一篇“定名总则”中规定了元素定名取字的原则,第二篇“元素”中列出了92种元素的标准汉译名。至此,化学元素汉语定名的标准渐趋统一。

自《化学命名原则》出版以来,各中文化学书籍便多以此为依据。《化学命名原则》是对多年来元素译名经验的吸收和总结,其出版标志着化学元素汉译规范的形成,结束了几十年来化学元素命名的混乱状况,为化学学科的现代化作出了极大的贡献。

3. 化学元素汉译名的演变进程

辩证唯物主义认为,事物是发展变化的。化学元素汉译名的发展和演变经历了一个漫长而又曲折的历史过程,自西方化学传入中国以来,有不少译者都对化学元素进行了翻译,译名众多。笔者选取了前一章节介绍的三本具有代表性的化学著作《格物入门》(1868)《化学鉴原》(1871)和《化学命名原则》(1933),并对其中所使用的化学元素译名进行梳理,根据这三本著作中化学元素中文名称的历时演变略表(见附表1),归纳出化学元素汉译名呈现出以下演变特点:1) 由“复音化”向“单音化”转变;2) 由“意译为主”向“音译为主”转变;3) 由“无规律性”向“规范化”转变;4) 由“同音异素”向“一音对一素”转变。

3.1. 由“复音化”向“单音化”转变

化学物质不仅仅是以单质(由同种元素组成)的形式存在,而且还经常以化合物(由不同元素彼此结合)的形式存在。因此,为了更简洁地表示错综变化、情形复杂的化学物质,“单足以喻则单”,在化学元素汉译名的演变过程中,复音词(由两个或两个以上的汉字构成的元素名)数量减少,逐渐被单音字(由一个汉字构成的元素名)取代,发生了由“复音化”向“单音化”的转变。

根据《格物入门》《化学鉴原》和《化学命名原则》三本著作中化学元素汉译名的演变略表,有24个元素的汉译名由“复音词”变为“单音字”(示例见附表2)。

对三本著作中“单音字”所占比例进行计算,也能够证实这一转变。《格物入门》的25个汉译名中仅有“?”“?”“?”3个为“单音字”,其余22个均为“复音词”,计算得“单音字”所占比例仅为12.00%,以同样的方式算得《化学鉴原》和《化学命名原则》中“单音字”所占比例分别约为92.19%和100.00% (见表1)。

表1. 元素汉译名中“单音字”的比例

化学元素汉译名呈现出由“复音词”向“单音字”转变的趋势,以“单音字”表示的化学元素符合科技术语简明性的要求,使化学术语变得简单和科学。

3.2. 由“意译为主”向“音译为主”转变

本文将三本著作中化学元素汉译名按照与源语词的对应关系进行归纳分类,总结出音译、意译、音译兼意译和借用本族词四种翻译方法。

音译可分为造字音译和旧字音译,造字音译即为了对应源语词的音兼表其所属类别而另造新字;旧字音译即“借尸还魂”,借用很少用的且符合音译特点的古字。如“𥑢”这一新造字以“石”表明其类别――固体非金属,以“布”对应源语词Boron /'bɔːrɒn/的首音/'bɔː/,因此其翻译方法为“造字音译”;“?”以“?”表明其类别――金属,以“里”对应源语词Lithium /'lɪθiəm/的首音/'lɪ/,且“?”字在《龙龛手鉴・金部》中已有提及“?,良宜反”,因此将其翻译方法归类为“旧字音译”。本文对这两种方法不加以区分,均视作音译方法。

意译,即用具有相同含义的汉语语素来传达源语的含义。如“??”的源语词Oxygen是指人和动植物赖以生存的气体元素,汉语中“?”有滋养万物的含义,“??”与源语词的意义相对应,因此可将其翻译方法归类为意译。

音译兼意译即在音译的汉语语素后加上一个“类标”,“类标”位于词末受修饰的中心地位,可以通过“类标”了解元素所属类别。如“弗?”以“弗”对应源语词Fluorine /'flɔːriːn/的首音/'f/,以“?”这一“类标”表明其类别――气体,因此其翻译方法为音译兼意译。

借用本族词即采用我国古代已发现的元素的名称来定名。如“?”、“?”、“?”等。

因《化学命名原则》大多沿用《化学鉴原》中的汉译名,因此,本文仅比较《格物入门》和《化学鉴原》中元素的翻译方法(见附表3和附表4)。《格物入门》的25个元素汉译名中,有16个元素采用意译的翻译方法,1个元素采用音译兼意译的翻译方法,8个元素借用本族词来定名,没有采用单纯的音译方法来翻译的元素。《化学鉴原》的64个元素汉译名中,有49个元素采用音译的方法,6个元素采用意译方法,1个元素采用音译兼意译的方法,8个元素借用本族词来定名。

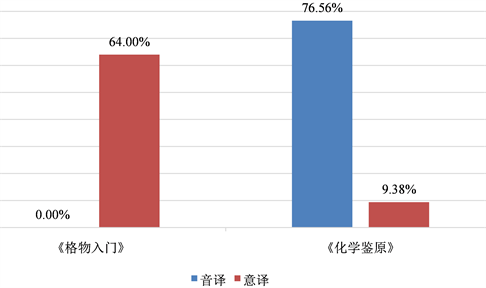

图1. “音译”和“意译”占比对比图

对《格物入门》和《化学鉴原》的化学元素汉译名中“音译”和“意译”方法所占的比例进行统计,结果如上图1,柱状图可以直观地看出,《格物入门》中“意译”法(以橙色表示)占了主导,而《化学鉴原》中以“音译”法(以蓝色表示)为主,化学元素汉译名呈现出由“意译为主”向“音译为主”转变的趋势。

3.3. 由“无规律性”向“规范化”转变

“规范”意为“约定俗成或明文规定的” [13]。为使化学元素汉译名更具规范性,国立编译馆作为官方机构可谓竭尽全力,广泛征集各方专家意见,细心整理,“慎予取舍,妥为选择”,其拟定的《化学命名原则》为化学元素汉译名建立起了良好的规范。

本文按照化学元素的一般分类,将《化学命名原则》中的92个元素归为气体元素、固体金属元素、液体金属元素、固体非金属元素和液体非金属元素五类,按此类别分别列出三本著作中元素的汉译名并进行比较(见附表5)。

气体元素类别下,《格物入门》和《化学鉴原》均采用意译的方法为元素定名,有的是根据元素的物理特性,如“??”(氢)体现其质量最轻,“淡?”(氢)体现其无色无味;有的是根据元素的化学特性,如“??”(氯)体现其能发生化学反应生成盐;有的则是根据源语词的意义,如“??”(氯)因其希腊语chloros意为绿色而得名。这两本著作中气体元素的汉译名没有很强的规律性。而《化学命名原则》中11个气体元素的汉译名均为以“气”作偏旁的新造字,用字更为规范化。

金属元素类别下,《格物入门》采用意译的方法为元素定名,虽创造性地提出了在意译字的基础上加“精”字,以表明其为不能再分的纯一之质,但并未应用到所有的元素译名上,且译名既有单字,又有双字,很不规律。而《化学命名原则》基本采用了《化学鉴原》中的译名(仅个别有变化,但命名方式相同),69个固体金属元素均以“?”为偏旁,仅1个液体金属元素“汞”以“水”字作底,且均用单字表示。

非金属元素类别下,同样,《格物入门》的意译元素名无规律性。《化学鉴原》虽规定了固体非金属元素均以“石”为偏旁,但由于当时科学水平有限,错将砷视为金属元素而定名为“?”,且碳元素和磷元素仍根据其源语词的意义而命名为“炭”和“?”。而《化学命名原则》10个固体非金属元素均以“石”为偏旁,仅1个液体非金属元素“溴”为体现其液体性质而以“氵”作偏旁。

综上,《化学命名原则》中的元素译名因偏旁规范化而呈现出很强的规律性,而《格物入门》中的意译法不利于译名的规范化,因此,化学元素汉译名发生了由“无规律性”向“规范化”的转变。

3.4. 由“同音异素”向“一音对一素”转变

中国语言(北京话)不算四声,一共只包括四百多个音节;算上四声(北京话无入声)可达一千两百多个。化学新字目前只有一两百个,是可以做到不同音的,但是以往没有注意,所以有了一些同音字 [14]。徐傅二人在《化学鉴原》中确定的命名原则为“采用西文名的第一或第二个音节的译音而造单字”,若西文名第一或第二个音节的发音相同且在造字时没有加以区分,则不可避免会出现不同元素译音相同的现象。

《化学命名原则》中则另辟新字,对“同音异素”进行规范化,改用别字以示区别,如“?”“?”“?”“?”(《化学鉴原》)四字同音,遂将“?”改为“?”、“?”改为“?”、“?”改为“?”(见表2)。因“同音异素”现象主要是由音译产生的,而《格物入门》不涉及音译元素,在此未作比较。

表2. “同音异素”变“一音对一素”元素示例

综上所述,化学元素汉译名呈现出由“同音异素”向“一音对一素”转变的趋势,从而避免了同音现象造成的混淆,更有利于化学知识的传播。

4. 化学元素的汉译对科技术语翻译的启示

当前全球化时代下,科学技术以日新月异的规模和速度发展与传播,生成的科技术语的数量也呈爆炸式增加,科技术语的翻译成为了一项非常艰巨的任务。化学史学家罗斯兰(Maurice P. Crosland)认为,化学语言的研究有助于阐明科学中的问题以及科学的发展 [15]。化学元素的翻译是奋斗在中国各地的专家和学者智慧精华的集中体现,也是科技术语翻译的一个缩影,其翻译思想、方法和原则均可以为其他科技术语的翻译提供借鉴。

4.1. 科技术语的翻译需要考虑与已知事物的联系

赵艳芳称,人的大脑不是无限容量的数据库,而是具有创造力的,其创造力就在于它能借助于已知的事物和已有的语言形式认知和命名新的事物 [16]。

中国是具有悠久历史的文明古国,拥有灿烂丰富的传统文化。金、银、铜、铁、锡、铅、硫等元素早在古代就有文献记载。如《老子・九章》:“金玉满堂,莫之能守”;《尔雅・释器》:“白金谓之银”;《天工开物》:“凡铜供世用,出山与出炉,止有赤铜”等等。这些字不仅被沿用,而且其字形结构也成为制定新元素名称的造字依据 [17],即金属元素以“钅”为偏旁,固体非金属元素以“石”为偏旁,这充分体现了翻译的灵活性。

物质和文化世界具有共性,同一事物或概念可能以不同语言同时或先后在不同国家出现 [18]。因此,外来科技术语“中国化”的过程中,势必会受到中国本土文化和语言习惯的影响,在翻译时应优先考虑其与中国本土已知事物的联系。

4.2. 科技术语的翻译需要发挥语言的创造性

傅兰雅和徐寿翻译的化学元素具有很强大的生命力,大部分被《化学命名原则》采用并沿用至今,最主要的原因是充分发挥了汉语的创造性。“左形右声”造字的创举使具有表意功能的汉字偏旁和具有表音作用的西文有机地融合在一起,既丰富了汉语的词汇,也保持了汉字的结构。

索绪尔将语言比作袍子:“语言就像一件袍子,上面缀满了从自身剪下来的布料做的补丁。” [19] 徐傅二人用造字法翻译的化学元素就像是把这些“补丁”重新排列组合,制成一件件新袍子,并给这些新袍子冠以与西文发音相同的汉语名字。这一十分成功的语言创新范例为科技术语的翻译提供了借鉴性成果。

4.3. 科技术语的翻译需要符合国际化趋势

化学元素作为外来词传入中国,是“异文化的使者”,肩负着传递先进科学知识的使命。在接触到中国文化时,既要“入乡随俗”,也要“互渗互补”。徐傅二人在翻译化学元素时,并没有以符合汉语特性的意译法来命名,而是以音译造字的方式开放性地接纳了其他语言,具有超民族性。

英语作为当今首屈一指的国际性语言,广泛吸收了世界上其他语言的优秀成分,百分之五十以上的单词都是直接从拉丁语单词派生而来或是以音译的方式借用德语、西班牙语和意大利语等语言 [20]。这种兼容并蓄的方式使英语词汇更加丰富多彩,成为具有全球性的科学语言。

随着经济全球化的加速发展,各国之间的交流越来越密切,在各领域展开合作而引入的科技术语越来越多,科技术语在国际学术交流中也发挥着至关重要的作用,故步自封不利于语言的发展进步,在翻译时,既要考虑民族性,也要具有全球性的视角,跟随国际化的潮流。

5. 结语

科学无止境,随着新元素不断被发现,元素周期表也在陆续增添新成员。一个系统性、科学性和规范性的命名原则可以为今后元素中文定名工作提供指导。化学元素汉译名向“单音化”、“音译”、“规范化”和“一音对一素”的演变进程使其越来越融入汉语系统,推进了化学知识体系在中国的本土化发展,也为其他学科的科技术语翻译提供借鉴。在翻译科技术语时,要兼顾民族性和超民族性,既“保守”又创新,不断推进术语的国际化。

化学元素汉译名的历时演变及其对科技术语翻译的启示

摘要:在科学技术交流的进程中,新术语的传入及其本土化依赖于术语的翻译。近代西方化学知识传入我国以来,引入了大量的新术语。化学元素作为化学学科中最基本的术语,其定名是化学发展史上的一项重要议题。本文选取了《格物入门》《化学鉴原》及《化学命名原则》三本有代表性的化学著作,运用历时研究法和案例分析法研究了其中化学元素汉译名的演变进程,分析了其演变特点,认为化学元素的汉译名呈现由“复音化”向“单音化”转变、由“意译为主”向“音译为主”转变、由“无规律性”向“规范化”转变、由“同音异素”向“一音对一素”转变的特征,以期对科技术语的翻译有所启发。

关键词:化学元素,历时研究,科技术语,术语翻译

Appendix 2. 附录表

附表1. 化学元素汉译名称演变略表

附表2. “复音词”变“单音字”元素示例

附表3. 《格物入门》中元素翻译方法

附表4. 《化学鉴原》中元素翻译方法

表5. 按类别划分的元素汉译名演变略表