Analysis of Female Images in Tang Dynasty Tomb Murals in the Gyeonggi Region ()

1. 引言

墓室壁画起源于古人“事死如事生”的思想,他们会按照死者生前的生活居住条件,为其营造豪华的墓室。墓室内不仅仅有贵重的陪葬品,还有内容丰富的壁画,壁画的内容主要是墓主人日常生活的场景,在个别重要的位置还会有神话传说中的形象。

女性形象作为历史文化研究中极其重要的一环,其女性形象并非单纯指代生理性别上的社会人,更多的是艺术家通过对现实生活的观察经有艺术加工后形成艺术形态,从秦汉时,“天子受命于天,诸侯受命于天子,受命于父,臣妾受命于君,妻受命于夫。诸所受命者,其尊皆天也,虽谓受命于天亦可。”男女关系更多的被视作为一种君臣关系,而随着社会的发展,在唐代这个历史上具有特殊意义的朝代,民族大融合和开放的社会风气直接的影响了当时的女性形象,女性形象由此变得多彩,在《放妻书》中有:“愿娘子相离之后,重梳蝉鬓,美裙娥眉,巧呈窈窕之姿,选聘高官之士,弄影庭前,美效琴瑟和韵之态。解冤释结,更莫相憎;一别两宽,各生欢喜。”唐朝女性具有了一定的独立意识和社会地位,西域吹来的文化新风给唐朝带来了崭新的面貌,男尊女卑的观念变得弱化。虽然唐朝社会整体受到了胡风民俗的影响,但在整体上还是遵从汉民族文化的传统道德规范,儒家礼仪制度深刻的影响了人民。在此背景下,深刻的影响到了唐代艺术的发展,唐代墓室壁画中出现大量仕女形象,这些仕女形象不仅呈现出当时的社会风尚,同时还反映出唐代文化的独特审美,给我们提供了大量的资料供我们考证研究。

唐代初期继承了隋朝的精髓,并且在此基础上进行发展,在此时期,墓室壁画主要能为我们提供资料的主要均集中在陕西唐代京畿地区,有李寿墓、长乐公主墓、杨温墓、执失奉节墓、郑仁泰墓、新城长公主墓、李震墓、韦贵妃墓、燕妃墓、李爽墓、李凤墓、房陵大长公主墓,能够较为直接的反应在唐高祖至唐高宗时期陕西地区人物画创作的面貌。

2. 唐墓壁画初唐人物画女性形象特征

(一) 唐墓壁画女性人物比例造型特点

绘画中的人物都有一定的比例,因此,古今中外的研究者对人体比例有着深入的探讨。公元前五世纪著名雕刻家波莱克里托斯著有《规范》一书,提出身高为七个头长是最美,他的《受伤的阿玛戎》《女运动员》《持矛的人》都是按照自己规范的七分比例雕刻的杰作。公元前四世纪留西坡斯提出八个头身的比例,使人体更为魁梧雄健。达芬奇认为:从头到脚的纵向长度等于双臂平伸的横向长度,且双臂直伸、双腿叉开,则恰在以肚脐为中心的圆内,身高等于4倍肩宽,臂长等于3倍掌长 [1] (图1),这些规则却不适用于亚洲人。

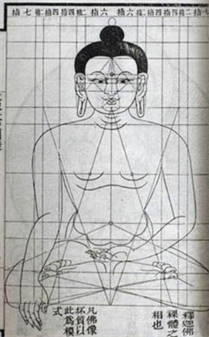

图1. 达・芬奇人体比例

中国也有属于自己的人体比例规范,传统绘画口诀为三庭、五眼、三匀;站七、坐五、盘三半,常常适用于我们日常的绘画中,元末王绎《写真古诀》云:“写真之法,先观八格,次看三庭。眼横五配,口约三匀。明其大局,好定寸分。”《造像量度经》提到佛的部分比例为:“以自手指量。百有二十指。肉髻崇四指。发际亦如此。面轮竖纵度。带半十二指。分三为额鼻。及颏俱得一。下分四指半。颏身只二指。广向十六足。深分迳四指。上唇长二指。宽有其半矣。中显频婆形。边角各一指。长度四指。” [2] (图2)笔者通过达芬奇的观点与其对比,对唐代初期京畿地区墓室壁画女性人物头与身体的比例,肩宽比例进行测量,笔者尽量使用原作图像进行测量,以此对唐代初期女性形象风格进行总结:

图2. 《造像量度经》

唐代壁画女性形象虽然可以通过比例大致量化女性的整体比例和发展规律,但仍然存在诸多不完整之处,此外,有不少唐代壁画中的女性形象由于不符合规范无法成为对比的样本,因此我们对其分析,仍然需要综合考虑各种文献综述和图像资料,进行进一步分析。

1) 初唐时期

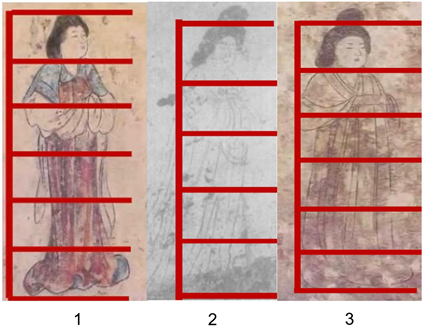

这一时期已经我们研究的墓室比较较多,但是图像资料均比较少,代表墓室有李寿墓、长乐公主墓、执失奉节墓、新城长公主墓等,继承隋墓的壁画旧制,京畿地区风格初步显现。(见表1和图3)

图3. 初唐墓壁画女性图像头身比示意图。1. 李寿墓室壁画,2. 长乐公主墓室壁画,3. 执失奉节墓室壁画,4. 新城长公主墓室壁画,5. 韦贵妃墓室壁画,6. 燕妃墓室壁画,7. 房陵大长公主墓室壁画,8. 李凤墓室壁画

表1. 初唐纪年唐墓壁画女性图像头身比简表

从表格中可以看出,李寿墓中的女性形象较为矮小,而房陵大长公主墓中的女性形象则是最为高大的,达到了1:8左右的比例。这一时期的李寿墓人物造型受到了北周隋代关陇地区遗风的影响,呈现出较为质朴的民风特征,其表现为头部较大,身材矮小,纤细,动作呆板,人物比例为1:5.4,而房陵大长公主墓身材比例高大,身材高大健硕,呈现出另外一个极端,四肢修长,体态端正,与之前风格产生了强烈的变革,呈现出一种阳刚的美感。

初唐前期仕女人物头部较大,身材娇小,面部圆润,线条内敛,属于铁线描的样式,较为严谨,俊逸中透露着沉稳,用色较为丰富多样,如李寿墓、戴胄墓、杨温墓壁画,体现了人物的清瘦之美,在受到了隋代关陇传统造型的影响的同时,也吸取了北齐画风中的上色、线条特色,新旧并存,呈现出多元化的局面,但是仍然存在着一些统一的趋向。

太宗后期,长乐公主墓、李思摩墓,女性身材较为匀称,手脚比例适中,面部呈椭圆形。

到高宗咸亨四年房龄大长公主墓壁中的女性形象的人物造型特色则与之前窈窕的身材完全相反,仕女的脸部有红晕,且长裙拖地,看上去较为高大,身材高大的风格后来逐渐成为唐朝的主流风格。

2) 盛唐时期

这一时期可以用来研究女性人物的京畿地区墓室有:章怀太子墓、永泰公主墓、惠庄太子墓、韦浩墓、韦洞墓、节憨太子墓、苏思墓等。(见表2和图4)

图4. 盛唐墓壁画女性图像头身比示意图。1. 章怀太子墓室壁画,2. 永泰公主墓室壁画,3. 韦浩墓室壁画,4. 节愍太子墓室壁画,5. 李宪墓室壁画,6. 苏思勖墓室壁画

表2. 盛唐纪年唐墓壁画女性图像头身比简表

在盛唐时期,起到了承上启下的作用,女性形象开始逐渐变得丰盈圆润,唐代审美也在这个时刻发生了极大的变化,唐玄宗疼爱的杨贵妃丰腴的体型在当时逐渐流行起来。此外,由于当时画家张萱、吴道子都擅长绘画仕女形象,也为女性形象的改变做出极大的贡献,画中的仕女都拥有丰满的身材,圆润的脸庞,轻纱下覆盖着仕女白嫩的脸庞,细眉小嘴,清新自然。此时的仕女画大多设色浓烈、温婉细致,在继承隋代和初唐的传统的同时也有自己的风格创新,绘画技巧也逐渐进步,随着国家国力进步,对外文化交流频繁,也为唐代壁画女性形象的发展也提供了条件。

在此表格中我们可以观察到,永泰公主墓中女性形象比例则较为高大,在韦浩墓、节愍太子墓、李宪墓、苏思勖墓中的人物为中等比例,在这一时期,人物比例差距较大,身材分化较为明显,没有呈现出普遍的倾向,体貌悬殊差异较大。

此外,体貌悬殊差异较大还体现在壁画中女性人物的组合配置关系之中,如在永泰公主墓中,总体而言,领首的人物会相较于其他人物更加高大,而随后的宫女则会呈现出相对矮小的比例,整个队列呈现出主大从小,体现出鲜明的等级意识,突出主体。

3) 中晚唐时期

在初唐和盛唐时期,总的而言,人物壁画可供参考数目较多,但是在唐代晚期,由于安史之乱的影响,整个唐朝社会动荡不安,国力相对衰退,可以从壁画数量上很明显的看到唐代已经走向了下坡路,在这段时期可供参考的人物壁画数量则十分稀少,主要集中在主要还是集中在京畿地区的长安南里王村墓、杨玄略墓、唐安公主墓中,提供了可供研究的女性壁画。(见表3和图5)

表3. 中晚唐纪年唐墓壁画女性图像头身比简表

图5. 中晚唐墓壁画女性图像头身比示意图。1. 韦氏家族墓室壁画,2. 唐安公主墓室壁画,3. 杨玄略室壁画

到了这个时期,女性壁画的韵味更加浓厚。继承了盛唐时期的风格,在女性壁画的绘制上,色彩运用十分丰富,且人物造型上也继承了盛唐时期丰腴的身材,但是动态方面却失去了盛唐的生机与活力,反而显现出一副慵懒和百无聊赖之感,用色则较为浅淡,正改变了唐代一直以来浓烈的配色,显得清淡婉约,凸显出女性形象的柔美姿态。女性形象整体柔美,高鼻红唇,人物形象生动传神,体现出了唐代的人物画技艺特色。

在唐代中晚期墓室壁画中女性形象也维持了较为丰满的形象,且在这一时期,多数女性都是以丰满为美,但是唐代整体人们对于女性丰满身材的爱好是呈现波动式的,在唐代初期的房龄大长公主墓中,女性的人物形象比例为1:8,此时人们对与女性丰满审美的追求更多是体现在一种高大健壮上,在玄宗早期,女性形象则较为秀气,整体体现出一整清瘦高挑之感,在中晚唐时期的女性则是整体身高上较矮,且身材圆润,面型也呈现出富贵的短而宽。

(二) 唐墓壁画女性人物服饰特点

服饰是唐代墓室壁画女性图像风格造型的重要组成部分,“丽服靓装,随时改变,直眉曲鬓,与时竞新”,唐代墓室壁画中女性形象的服饰特征也随着时代潮流飞速变换,成为了其最为鲜明直观的特征之一。

在初唐时期,服饰主要沿袭隋代风格,上衣为窄袖,便于日常的生产活动,可以推断出这多为地位较低的妇女的服饰,宽袖硕大,不利于日常家务的活动,多为贵族妇女参加礼仪活动时所穿,裙长到脚踝,可以窥视鞋袜的轮廓,装饰多为条纹,衣服的领口亦有变化,还盛行圆领,方领和鸡心领的新款式,总体款式简洁干练,行动自如。帔帛这种服饰形制贯穿唐代的始终,极其盛行,首先承袭南北朝时期的“帔子”服饰形制,具有防寒与装饰的双重作用,后发展成各种款式与搭配的服装,形制丰富而多端。半臂的存在让女性服饰更显俏丽可人,在便于活动的前提下还能提高它的美观度,这主要表现在穿着在福外半臂与穿着在福内半臂两种,搭配运用则更精彩多姿。在发型上,初唐早期仍然是沿用隋代的发型,如李寿墓石椁内北壁线刻坐部伎乐图和东壁南部线刻立部伎乐图中采用的则是隋代的平髻和云髻,在发型上渐渐一改隋代平髻、云髻的单调,开始盛行高髻,形态各异的发型,执失奉节墓中的《红衣舞女图》和新城公主墓中的侍女图则是采用单刀半翻髻、双刀髻,给唐代妇女平添几分富丽艳丽之美。 [3] (见图6)

图6. 1. 三原李寿墓(贞观五年631年)石椁内北壁线刻坐部伎乐图,2. 三原李寿墓石椁内东壁南部线刻立部伎乐图,3. 执失奉节墓《红衣舞女图》,4. 新城公主墓侍女图

盛唐则流行袒领流,在这一时期,由于经济较为发达,贵族女性服饰日益变得更加精美华丽,服装领口开的很低,露出女性胸部,下半身裙子束的很高,裙长多拖地,外束的裙腰上压上金银线为装饰,体现出女性的性感婀娜多姿之美,贵族妇女以袒胸露乳为时髦,很多诗人在对这种服饰进行了描述,方千《赠美人》的“粉胸半掩疑晴雪”、李群玉《同郑相并歌姬小饮戏赠》的“胸前瑞雪灯斜照”、如周偾《逢邻女》的“慢束罗裙半露胸”等,在墓室壁画墓中所看到的袒胸女性一般多是身份较高的妇女。此外,圆领等由于私密性较好,也没有被时代所淘汰反而愈发潮流。在开元、天宝年间,女性的襦服袖子逐渐增加。在发型方面,盛唐继承了初唐多样化的发型,如双刀髻、双鬟髻、披发单髻等多样化的发型,凸显出唐代独特的女性美。

在中晚唐时期,唐朝女性的襦服袖子增加到更为夸张的程度,在这个时期,流行“大袖纱罗衫”这种情势,由于服饰袖子宽大的过于病态化,最终只能出台相应法制进行管制“制裙不得阔五幅己上,裙条曳地不得长三寸己上,襦袖不得广一尺五寸己上”。在发型上,女性的发簪逐渐变低,出现了丛髻堕、马髻等发型。

3. 唐墓壁画初唐人物画女性壁画构图特点

(一) 平列式构图

平列式构图,其主要是指墓室壁画中众多女性从南往北排成一横列,人物大多高低起伏变化较小,前后没有重叠关系,人物多为平列。

在新城公主墓中,从第一过洞上的门楼开始,经天井、甬道到墓室全部描绘着连续的影作木构,表示从门开始到内室的空间上的逐渐递进深入。在这一连贯、写实的建筑空间内呈单线式平列配置着侍女画面。在戴胄墓中的壁画女性图像,画家在墓室东、北、西壁上绘制站立女乐,这些女性形象在三面墙上一字排开,且每个部分都可以被视作独立的单元欣赏,连续看则可视为一整支女性乐队,这种创作方式更加简单快捷,难度较低。此外,在新城公主墓、韦贵妃墓中也有排列的仕女图像。在一些墓室壁画中,虽然仍然是平列式构图,但是画家会采用一些小石头、植物等将人物形象进行分割。如李思摩壁画女性图像,墓室除了用梁柱分隔人物,还用植物等分隔人物,在植物两边安排上女乐和仕女的形象。(见图7)

图7. 李凤墓壁画影作木构下女性平列式构图

(二) 层叠式构图

层叠式构图则是人物形象可以排列成众多的几列,而非原来的单一排列样式,具有一定的前后错落和遮挡关系,相对于平列式构图显得更为灵活自然。比如新城公主墓壁画墓室中,也存在这种构图,壁面被柱子分为三栏,每一栏中都有几个仕女形象,人物横排站立,但是人物直接略有遮挡关系,在章怀太子墓中,人物的环境比较立体,背景似乎是贵族园林,在花鸟之间,许多女性在嬉戏,人物前后重叠关系明显,十分生动形象,在韩休墓墓室东壁乐舞壁画中也采用了这种构图,女乐分三层灵活排列,很好的体现出了当时的愉快气氛。(见图8)

图8. 韩休墓壁画女乐层叠式构图

(三) 屏障式构图

屏障式构图主要是模仿生活中的屏障,更具有生动性。唐刘长卿诗名《观李凑所画美人障子》说明了对绘画对象为女性的绘画有“美人障子”的名称,在上官仪的《咏画障》有诗句:“芳晨丽日桃花浦,珠帘翠帐凤凰楼。蔡女菱歌移锦缆,燕姬春望上琼钩。新妆漏影浮轻扇,冶袖飘香入浅流。未减行雨荆台下,自比凌波洛浦游。” [4] 屏障式构图也正是想表现这种美人障子,在唐代墓室壁画中,多数为六扇到二十二扇屏,六扇为最常见的数量。在李?墓室中就有六扇屏,其中所画为树下美人,美人倚靠大树婷婷而立,模仿了魏晋南北朝时期的竹林七贤构图。这种屏障式壁画绝大部分都是树下美人的样式,零星会在树边点缀花鸟和石块,在安史之乱之后,唐代墓室壁画中山水花鸟样式逐渐流行,美人样式的屏障数量减少,人物屏障壁画逐渐被山水等所取代。(见图9)

图9. 李?墓室中树下美人线图

4. 唐墓壁画人物画女性壁画风格特征

(一) 重复的图像单元

张萱和周?都居住在长安,擅长绘画人物,他们的绘画风格有可能相互影响。在汉代画像石画像砖中,女性空间常常被建筑物隔开,但据唐代张萱和周?的画作来看,女性已经摆脱了建筑物的束缚,成为了一个独立的空间单元。画家们可以更加细致地描绘女性的细节。

我们可以在墓室壁画中找到他们画作的原型,如在周?的《簪花仕女图》(图10)中,我们就可以在唐代墓室壁画中找到相对应的形象,画师们常常使用一些固定的模式表达女性形象,但是却融合了自己的特色,没有照搬照抄,比如在李震墓中绘于第四过洞东壁南侧的《戏鸭图》(图11)中,侍女右手揽裙,左手举起,鸭子伸颈张嘴鼓翅,二者神情呼应,极富情趣,这一形象周?的《簪花仕女图》中的一位正在与狗嬉戏的仕女形象十分相似,与除此之外,韦氏家族墓中的六屏仕女是由画师通过不同屏风将仕女进行串联,而仕女形象相似,可能为同一人,这与周?《捣练图》中的构图十分相似,画师想要达到空间单元不断重复,且在部分墓葬壁画中,画师企图让其中的女性形象达到真实女性的一般大小,此时代表墓室壁画中的女性形象是对现实生活中女性形象的重复。

图10. 周?《簪花仕女图》

图11. 李震墓《戏鸭图》

(二) “女着男装”的出现

女扮男装现象在初唐到盛唐时期短暂兴盛过一段时间,《旧唐书・舆服志》指出“或有著丈夫衣服靴衫,而尊卑内外,斯一贯矣”,女着男装的现象早已深入生活,而这种特殊现象又是深深扎根于唐代的社会土壤之中,但唐代特殊的政治氛围和独特的性别观念使得这种现象与前代有很大的不同。这种现象在新城长公主墓、房龄大长公主墓、李凤墓等多座墓室壁画中均有出现。

在新城公主墓中(图12),其多为长斜坡墓室壁画组成,在象征宫廷内院的部分,侍从的形象从男性侍从均转变为女性侍从,这是一个纯粹的女性空间,每一个天井都绘制有5~6位女性形象,其中有数位女着男装的仕女存在,这些仕女往往并不是存粹的男性装扮,或多或少在一定程度上现实出一些能够显示真正性别的“破绽”,如新城公主墓中的第二过洞西壁中幅、第三过洞东壁等壁画,虽然女性着装酷似男性,很难轻易分辨性别,但仍然能够从娥眉红唇中窥探出她们的女性特征。在新城公主墓的壁画中,女着男装的仕女发型和面容上都尝试向真正的男性靠拢,还看到了女着男装的胡服骑马女俑。此外,男装女子也会模仿男子更加随意的穿着,科头露?,仅束陌额,如在安元寿墓壁画侍女头束红色陌额,这种红色陌额原本是侍卫装束,章怀太子墓中也有抹额,颜色各有差别,这在某种程度上体现了社会的进步,虽不能说是女性思想的觉醒,但仍能在某种程度上表明了当时社会的包容性和开放性。 [5]

图12. 1. 段简璧墓壁画男装侍女,2. 新城长公主墓壁画男装侍女,3. 李爽墓壁画男装侍女,4. 燕妃墓壁画男装侍女,5. 阿史那忠墓壁画男装侍女

5. 总结

唐代文化作为一个包容百纳的文化,绚烂的为整个中国文化涂上了浓墨重彩的一笔,记录了我国历史辉煌发展的轨迹,这注定了它的不平凡的历史与社会地位,是贵族的象征,更侧面反映出当时的风土人情,盘旋在中华民族的历史上空,对周边地区和国家也都产生了巨大的影响,唐代墓室壁画浸润在这种丰富多彩的文化中,为我们后世在艺术学、中国美学等各方面都提供了巨大的参考,通过对于唐代女性人物像的观察分析,经历了初唐风格、盛唐风格、晚唐风格的转变,形成了一个完整的作品序列,反映出唐代的绘画风格,折射出灿烂丰富的人文底蕴,为我们留下了大量的艺术佳作。其中尤以女性形象最为代表性,深刻的反映了唐代女性形象文化的变迁,从初唐时期对隋朝审美的留存,再到房陵大长公主墓中高大的形象,随后又在盛唐审美的变迁之中逐渐转向丰腴的审美,到了中晚唐,留存了对丰满女性的审美偏好,但是又多了一分慵懒之态,用简单的线条绘制出一幅幅精美绝伦的佳作,充分展示了中华民族绘画的高超水平。

不断出土的唐代墓室壁画已经达到了一个相当的数量,成为了唐代极其重要的实物资料系统,对我们了解唐代文化作用巨大,是时代的烙印,由此笔者讨论了女性形象特征、构图特征、风格特征,试图从绘制在京畿地区绘制女性空间的壁画入手,窥探唐代墓室壁画艺术一二。此外,唐代墓室壁画造型特点也对我们后世的艺术创造影响巨大,其形象仪态万千,丰富的题材和内容让我们惊叹不已,后世艺术家能够从中了解到古人的思想和表达形式,更好的与现在艺术创作进行有机融合。

本文的创新之处在于,依据时代线索将唐代墓室壁画女性形象的特征进行了分类研究,并总结出分期女性形象的发展和演变规律,这种研究方法可以更加直观、清晰的揭露唐代墓室女化女性形象的发展脉络,使之成为一个相对完整、系统、全面的分析。

本文的不足之处在于,本文虽然采用定量评价,但由于部分资料的年代久远,多数只能找到电子资料,存在一定数据偏差;且由于资料数量庞大,史料收集仍存在不够全面之处,需要进一步进行整理和完善。

浅析京畿地区唐代墓室壁画女性形象

摘要:壁画作为一种记录的古老样式,可以追溯到远古时期,在繁盛的唐代,墓室壁画也作为一种特殊的形式展现着唐代人民的日常生活和独特风尚,女性题材的绘画在中国有着悠久的历史,而在唐代墓室壁画中,女性形象也占据了重要的地位。唐代墓室壁画中女性形象在各方面都是其他朝代难以企及的高度,散发着独特的艺术魅力,在创造了经典的同时,也为我们后世绘画的发展留下了丰富的文化土壤。本文论述了唐代墓室女性画作中人物的主要特征,并对人物的造型特点进行进一步分析。

关键词:唐代,墓室壁画,女性形象