Cultivating Translators’ Critical Thinking Competence Based on a Flipped Classroom Mode ()

1. 引言

翻译不仅要处理二语之间的语言转换,也涉及到译者的分析、评价、推理等高阶思维能力;因为译者不仅要审慎地研读源语言所表达的含义,还要解构其内隐的逻辑意义,最后准确地、恰当地以目标语的形式输出。随着信息技术的高速发展、大量MOOC、SPOC等在线课程的开发,在翻译教学中融入教育现代化手段、实现技术与教学方法的整合、采用混合线上线下的翻转课堂已成为翻译教学改革的新出路 [1]。

因此,如何将翻转课堂与传统课堂结合,并在翻译教学中融入思辨元素,已成为翻译教学和语言服务的重要课题之一。

2. 文献综述

翻转课堂(the flipped classroom)理念最早由美国科罗拉多州林地公园高中的两位化学老师提出,后被广泛运用到各种教学课堂中 [2]。钟晓流(2013)等认为,翻转课堂借助信息化环境,课前则以学生自主观看和学习相关教学视频为主;课堂教学则聚焦作业答疑、协作探究和互动交流,是一种新型的教学模式 [3]。由于翻转课堂具有信息丰富、教学方式灵活等特点,在国内外翻译教学中有广泛的应用。例如,张苇、陶友兰(2017)以《英汉互译理论与实践》为例,阐述基于SPOC翻译课程的翻转教学模式 [1];王洪林(2015)则基于口译课程,开展口译翻转课堂教学行动研究 [4];还有学者开展实证研究,采用翻转课堂提高非英语专业学生的翻译能力等 [5]。国际学者有聚焦口译教学的翻转路径、学生对翻转课堂的态度 [6];翻转课堂如何开展教学设计提升学生的翻译能力等 [7]。

就翻译思辨教学而言,国内外研究多集中在理论建构和阐述:如从哲学角度阐述翻译过程的本质、描述翻译的认知过程 [8] [9] [10];提炼“激发思想?理论联系实际?多思勤练”的翻译教学模式等 [11]。国内仅有少数学者聚焦:基于翻译实训、翻译课堂论述如何提升翻译能力等 [12] [13] [14];或结合信息环境下论述如何提升翻译与思辨能力 [15] [16]。

综上所述,在翻译领域,国内外学者基于翻转课堂、借助教育技术,开展翻译教学与思辨的融合研究不多。本研究认为,在人工智能、泛在学习时代,有必要结合教师干预、计算机教育手段,采用传统教学和翻转课堂相结合、将思辨能力融入到翻译教学中,全方位培养学生译者的高层次思维能力。

3. 以思辨能力为导向,构建翻转课堂教学模型

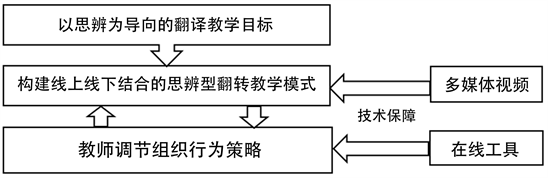

翻转课堂不同于传统的“以教师为中心”的讲授式教学,而是把传统的学习过程进行翻转,强调发挥学生的能动性,课前完成知识的传授,课中则聚焦知识的进一步内化 [17]。本研究从4个层面,即思辨教学目标、构建翻转教学模式、教师调节组织行为、利用教育现代化手段等,构建以思辨能力为导向的翻转课堂教学模式(见图1)。

图1. 以思辨为导向的翻转课堂教学模型

首先,教学目标的设定影响教师的授课重点,本研究的背景是翻译课堂,因此教学目标不仅要体现学生二语语言能力、翻译知识、翻译策略的习得和运用,还应聚焦对学生思辨能力的提升。

其次,翻转课堂的构建需要优质的翻译教学资源(课前自主学习)、创设探究和协作式的学习环境(课中翻转)、思辨评估和知识的二次内化(课后学习)。需要注意的是,思辨元素应贯穿翻转课堂的始终,完成学生对翻译和思辨能力的同步提升。

再次,翻转课堂虽然以学生为中心,但是教师也应当调整自己的组织行为策略。因此,在学生自主探索的同时,教师也要加强对个体学习过程的监控和调节,确保思辨型课堂完成有效的“翻转”。

最后,利用现代教育化手段,为上述的教学行为、教学环境、教学内容提供有力的技术保障。

4. 翻转课堂模式下的译者思辨力培养

本文将从4个层面,基于人工智能时代、泛在学习模式的背景,在上述翻转课堂教学模型的指导下,详细阐述提升译者思辨力的相应策略。

4.1. 基于思辨层级模型,将思辨元素融入翻译教学目标

根据《国标》界定,思辨能力既包括分析、推理、评价、自我调控等高阶认知技能,也包括探寻事实、坚持理性、公正评判等思辨特质 [18]。教学目标影响教师的教学重点、学生的学习导向,该两种维度的思辨要素融入到翻译教学目标。

首先,翻译是一种对源语解构、提取意义,并对译语进行重新编码的认知加工过程,需要运用分析、判断、推理、评价等高阶思维能力。因此,教师应在每一个子任务中明确思辨教学目标,真正将其落实到每一单元的教学设计、课堂活动及作业布置中。

其次,在翻译教学中,如学生在研读源语的背景资料、运用翻译策略进行翻译加工时,教师应引导学生学会反思、善于反思,培养其审慎明察、乐于探索的思辨品质。

4.2. 从课前、课中、课后打造思辨型翻译教学课堂

首先,课前提供优质的翻译学习视频、以及清晰的学习清单。从个体自主学习层面,课前的云资源能帮助学生按照自己的进度模仿和学习,完成知识的记忆、理解等低层次学习任务,获取先验知识 [19]。例如,学生在课前学习了某一翻译理论、翻译策略,参与课堂活动时方能更好地运用分析、评价等高阶思维能力。

其次,课中打造建构主义课堂,创设探究式的课堂学习环境。教师在开展翻译教学活动中,可引导学生进行协作式探究,设计相关的活动脚本,帮助学生在项目中完成对所学知识的二次内化和思辨式学习贯穿始终。以项目式翻译活动为例,小组需依照特定流程,在每一活动阶段回答相应的问题,并安排特定人员记录小组讨论的结果。如:活动成员如何分工?译前资料是否准确、可靠(项目初始阶段);现阶段翻译进程如何?有无统一译者风格、固定用法?目前遇到哪些难题?解决方案是什么?(审视阶段);译稿有无审校?如何改进,优化翻译版本?(译后阶段)。该类脚本避免学生偏离任务,促进认知发展(阐释、问询和总结)以及元认知发展(规划、反思),最终帮助学生完成满意的小组制品。

再次,课后增设翻译思辨评估。以往的同伴互评仅对翻译文本做出表层反馈,如词义转换、句式连接、语法错误等。教师应该为翻译评估设定相关的思辨评价标准,如挑选出典型的翻译案例,从译文与原文的内容和风格对等、翻译策略的选取、译文产出的规范与适用性等进行评估,并辅以详细的解释和示范,操练学生进行打分和阐释依据。该类活动能增加对翻译知识的深度理解,同时减轻群组认知负荷、实现知识共建。

4.3. 教师担任多元角色,调节组织行为策略

首先,教师做好导学、促学工作。教师在设计活动前,须做到思辨能力提升与翻译学习相结合,预估学生可能出现的的障碍,分解复杂任务,逐一击破认知难点。此外,将思辨学习对标到具体的翻译教学活动和教学考核中,引导学生关注知识的内化和高阶思维的同步提升。

其次,教师做好调节、监控工作。翻转课堂虽然以学生为中心,但学生的线上线下自主学习仍需教师的有效监控和干预。因此,教师应当基于线上学习记录和微测试结果,监控学生的学习进度、学习效果,在必要的时机为学生搭建脚手架,促进学生对知识的内化和自我反思等元认知发展。

最后,教师做好评价、反馈工作。翻译教师不仅要评判学生的译文质量,还需注重个体的思辨认知、群组的协作学习表现。如:基于翻译作品、群组协作表现,融合翻译知识和思辨评估,引导学生自我反思并进行新的一轮学习。

4.4. 技术赋能,助推思辨能力和翻译知识同步提升

首先,开发和采用优质的翻译学习平台,引导学生高效利用线上资源,转向移动学习。泛在学习、任意学习从过往的整体线性方式,逐步趋向于零散、动态和多元的学习模式 [16]。因此,学生可随时访问在线平台的数字化资源,进行模块化学习,如:归化与异化的异同、法庭庭审语言采用的程式化翻译等。同时,在线学习管理、监控和评测也能促进学生自我反思和自我调控等元认知能力。

其次,充分利用信息技术,将课堂学习延伸至课后和线上学习。在线同步、异步讨论相结合的方式,能够弥补课堂讨论时间不足和缺乏深度等难题。例如,教师可借用云班课、QQ等平台设计一些翻译思辨讨论,如结构式学术争议、头脑风暴等活动,帮助个体完成翻译知识的内化,充分激发学生的阐释、分析和评价等高阶思维能力等。

5. 结语

综上所述,随着翻译教学技术的创新、新时代翻译教育的大变革、以及新文科背景下对外语人才思辨能力的要求,未来翻译教学的重点不仅是聚焦学生翻译能力的培养、计算机信息的运用,还应注重其对文本识解、逻辑重构、分析评判等高阶思辨力的提升。

本文的创新之处在于:首先,在翻译教学中融入思辨元素,构建以思辨能力为导向的翻转课堂教学模型,着力于促进大学生翻译水平和思辨认知发展的同步提升。其次,基于翻转教学模式,结合翻译教学特色,从教学设计、技术手段、教师组织行为等提出一些培养译者思辨力的具体策略。本文的不足在于,未能在具体的翻译教学中开展实证研究,从而进行深入的调研和数据分析。但值得肯定的是,人工智能时代背景下,培养译者思辨能力是有需要且有必要的。未来学者可以就翻译思辨评估、译者职业素养等做进一步研究,从而为我国的语言服务、翻译教学提供参考。

Acknowledgements

本研究为2021年浙江越秀外国语学院校级重点课题――CSCL环境下的翻译能力与思辨认知互促机制研究(编号:D2021008)阶段性成果。

基于翻转课堂模式下的译者思辨能力培养

摘要:翻译不仅要处理两种语言之间的转换,还涉及到译者的分析、评价、推理等高阶思维能力。因此,当代译者不仅要掌握双语能力和翻译技巧,还要在翻译过程中进行批判性思考。本文基于翻转课堂模式,提出将教学设计与信息技术相结合,将思辨元素融入翻译教学,进而同步提升学生的翻译能力和高阶思维能力。

关键词:翻译,思辨,翻转课堂