A Probe into the Compilation of Oral Language Dictionaries of Ethnic Minorities ()

1. 引言

少数民族词典的编纂工作是新时代我国民族语言文字工作的重要组成部分,也是民族文化教育事业高质量发展的目标之一。少数民族词典,指的是用少数民族语言编写的各类词典,包括用少数民族语言解释的单语词典和少数民族语言与汉语、某一少数民族语言与另一少数民族语言互释的双语词典或多语词典等 [1] 。新中国成立后,由于少数民族语文工作发展的需要,词典的编纂成为一项重要且迫切的工作。我国陆续出版的少数民族词典大体有两种类型,一种是民族语言有文字的,一种是遗失了文字或文字系统不完善的。在20世纪80年代前,少数民族的各类词典主要集中在蒙古族、藏族、维吾尔族、哈萨克族、朝鲜族等几个文字历史较长、文献较多的语(文)种上,大多数少数民族语言未出版过一部词典。80年代后,中国社会科学院民族研究所的科研人员与各地的民族语文工作者通力合作,帮助一部分遗失了文字或文字系统不完善的少数民族编纂了词典 [2] 。

我国有55个少数民族以及部分未识别民族和族别识异的民族,他们的语音纷繁复杂,词汇也各有特点,着重体现在生产生活以及民族文化上,从长远的民族文化事业发展来看,一本汉民或民汉对照简明词典是远远不够的。此外,还有部分少数民族在漫长的历史进程中逐渐遗失了自己的文字,或者创造了文字没有推行,他们主要使用自己的语言进行交流,他们的语言被称为口传语言。我国学界对口传语言的系统性研究成果主要集中在20世纪80年代出版的一部分《中国少数民族语言系列词典丛书》,当时的词典编纂没有任何蓝本可以借鉴,没有任何现成的资料可以参考,全靠编著者在少数民族地区实地调查中记录所得 [2] ,之后较少有专门应对口传语言词典的研究成果。因时代和条件的限制,这部分民族的语言词典发展不平衡,编纂方法、辞书理论研究不充分。

纵观国际学界,法国国家科学研究中心(CNRS)口传语言与文化研究所(LACITO)于1995年启动了一个对收集到的口传语言数据进行存档的项目1,该项目的语言学家逐渐完善了口传语言词典系列(Lexica)的编纂,例如Guillaume Jacques研究员为我国四川省阿坝藏族羌族自治州的茶堡嘉戎语编著了《嘉绒?汉?法?词典》 [3] ,语音学家Alexis Michaud为我国西南川滇交界的纳人(摩梭)以下简称为“纳人”编撰了《纳-汉-英-法词典》 [4] 。该系列的口传语言词典在格式、词条结构、释义、举例以及标注类型等方面都有着十分独特的创新。

本文采用Hartmann [5] 关于词典结构的研究方法,主要对《纳-汉-英-法词典》的宏观结构进行分析和评价。从该词典本体研究入手,分析当前我国少数民族口传语言的特殊性和差异性对词典编纂实践可能产生的影响,以及拥有不同语言文化背景的编纂者对我国少数民族口传语言词典编纂的不同特点和规律,可为我国少数民族口传语言词典的编纂和相关研究带来一定的借鉴。

2. 纳人与《纳-汉-英-法词典》

2.1. 纳人(摩梭)概况

泸沽湖是我国西南川滇交界横断山脉地带的高原淡水湖泊,又名左所海。环泸沽湖周围的广大地区,世代居住着一支自称“纳”,他称“摩梭2”的特殊族群,他们中大多至今仍比较完整地保留着以母系大家庭和“男不娶入,女不嫁出”的走访婚为主要特征的母系文化传统,被称为“东方女儿国” [6] 。Glottolog3将泸沽湖畔纳人的语言标记为“Narua”,其下又可分为泸沽湖镇(左所)纳语(LataddiNarua)和永宁纳/摩梭语(YongningNa)两种方言。纳语各方言之间的差异主要体现在声调和部分词汇上。例如:“粗绳索”,永宁阿拉瓦村是bæ˧mi˧。这个词与“鸭子”同音素,而在左所舍夸村的纳语方言里,bæ˧mi˧表示鸭子,bæ˧mi˩才表示粗绳索(第二个音节的声调为低调);又如“花”这个词,在永宁和前所的大部分地方都叫做“ ”,而在左所的布树村,人们称为“erl˧va˧”。

”,而在左所的布树村,人们称为“erl˧va˧”。

2.2. 词典编纂过程

2006年,Alexis Michaud在对我国的西南纳西语语音上的研究告一段落之后,他开始对泸沽湖畔纳人的语音进行分析。开始的初衷只是进行音系分析,但在过程中,他却惊奇地发现纳语的声调不仅是单纯的音系问题,同时与语法有着千丝万缕的联系。这一发现,促使他开始对纳语进行全方位的研究。作为一名语音学专家,他对纳语的声调进行了深入的分析,并于2017年4月出版了《永宁纳语的声调研究》 [7] 。

在此基础之上,Alexis Michaud以他搜集来的近二十个小时的永宁纳语语料为蓝本,以国际音标为注音基础,逐词标注并组织成一个四语数据库:例句被翻译为中文、英文和法文。《纳-汉-英-法词典》的语音、词汇及释例信息全部来自一位纳人妇女Latami Daeshi Lamu (罗马拼音音译名),该词典严格以一个地方,一个人的发音为标准音。发音人于1950年出生,使用的语言属于纳语永宁方言。永宁方言是居住在云南宁蒗县永宁镇及周围地区的纳人所使用的语言 [4] 。

从2015年开始,该词典在Pangloss Collection以及HAL4数据平台上可免费获取,根据永宁纳语的研究进展,该词典的内容陆续进行了更正及删补,每隔几年更新版本。目前最新一版于2018年7月公布,并且在Pangloss Collection中有一个在线开放的HTML界面可以观看使用,此存储库中提供了两个附加文件。一种是XML格式(.xml),包含整个数据库,其格式设计为机器可读,但人类也可以自然读取。另一种是简单文本(.txt)格式,包含MDF格式的整个数据库,该文件可以使用Toolbox软件(SIL)打开。此外,Alexis Michaud表示了编辑纳语其他方言的词典是未来调查研究的重要方向。

3. 《纳-汉-英-法词典》收词总体情况

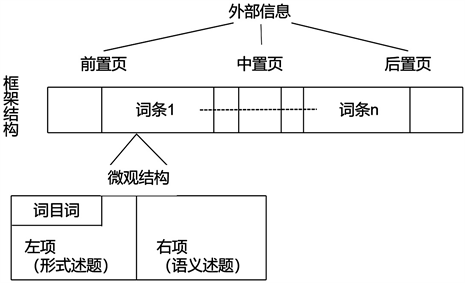

Hartmann认为,“词典结构指词典的各组成部分彼此之间,以及部分与整体之间相互关联的方式” [5] ,他通过图示的方法展示了词典的框架结构、宏观结构和微观结构之间的关系,如图1所示:

图1. Hartmann的词典结构图

从上图可以看出,从词条1到词条n所组成的线性序列,形成了词典的宏观结构。而词目词是词典主体信息结构的关键接合处,既是微观结构中所汇集的每一个被注释的对象,也是宏观结构的节点之一。词典的本质功能是查询而不是阅读。通常情况下,用户的词典使用过程是通过一定的检索途径,在众多的信息源中对所需要的信息点进行准确定位并加以利用的过程 [8] 。这就预示理想词典的词目,应该是一个高于用户需求的、在词汇涵盖的普遍性和立目凸显的选择性之间保持相对平衡的词汇集合。马尔基尔 [9] 提出了“质量密度”这一术语,以衡量某部词典对特定语言中整个词汇的覆盖程度。词典对整个词汇的覆盖程度,受到诸多因素的制约,如有编纂宗旨,词典类型,目标用户等的制约。

《纳-汉-英-法词典》最新版本共收词立目3897个,虽然没有倾向于该语言词汇的穷尽性,但仍然是目前纳(摩梭)语研究领域收词最多的数据文本。如:中国语保工程一期(2015~2019)公布的摩梭语调查点的收词为3000个;《摩梭语常用词句荟萃》 [10] 一书中附有3255个摩梭语词汇。从这一点看,《纳-汉-英-法词典》的收词总数基本可满足目标用户的查询需求,对之后纳语词典的完善和版本更新也具有一定的指导作用。

3.1. 词目单位的计量

在语音、词汇、语法三个语言子系统中,词汇系统具有非常明显的开放性。因此,一种语言的词汇量到底有多大,一直是颇有争议的话题。争议的焦点之一在于词汇计量单位的确定。在元词典学家看来,收词量的大小只是词典评定的标准之一,因为“词典存在的价值不仅仅在于它的收词规模” [11] ,“在选择一部词典时,还存在着许多更重要的标准” [12] 。例如,编纂者在词典前言中提到,“我的初衷并不致力于单纯的词汇收集,而是希望能在有限的条目中最大限度地呈现纳人语音的独特性。”因此,《纳-汉-英-法词典》更注重纳语语音的特殊价值。

由于目前泸沽湖畔纳人的古文字仅保存下28个象形符号,他们在日常交流中只能使用口语。此外,笔者在调研中发现,纳人的年轻一代在用微信等社交app聊天时,经常会使用不规范但又比较方便传递信息的汉字来转述纳语的语音词汇,例如:“ə˧v̩˧舅舅”可以使用“阿乌”“阿唔”等汉字来表示。但《纳-汉-英-法词典》中词汇的计量单位是基于国际音标转写的纳语语音词(包括单纯词的语音词目和合成词的语音词目)。词典的收词范围广阔,比较全面,得益于编纂者十余年的田野调查和同行评审以及纳人母语者的友情校对。笔者对该词典中所收录的词汇进行分析,统计出词典中的单纯词2874个,合成词1023个,义项4034个,词目下的谚语(俗语) 58条以及例句释义约3486条,基本反映了目前纳语的面貌。并且所有语音词目均标注词性,提供语音词目的短语搭配以及注重真实语境中的例句信息,通过多种手段解释该词汇。

3.2. 词目单位的系统性

真正意义上的词典绝不等同于词汇清单,黄建华 [13] 指出,将一部词典中的词目作为整体加以处理和描述这一词典编纂理念,是语文词典大发展,尤其是现代语言学兴起之后逐步建立起来的。现代意义上的词典是一种系统性的工程。语文词典在宏观结构上所应遵循的一个规则是:“结构”中的各部分词汇应形成有机的联系。

《纳-汉-英-法词典》的词目单位具有系统性的特点,具体表现在:①从义位的同义聚合方面考察:收“早饭”“晚饭”,也收“半夜小餐”;②从义位的反义聚合方面考察,收“大方”和“吝啬”,收“洁白”和“乌黑”;③从义位的依存系统方面着眼,收“主人”和“仆人”;④从义位的类义互补系统方面考察,收“祖母”和“祖父”(由于文化差异可能词义指代不明),收“烤”“炒”“煮”“灼”等;⑤从同素义族聚合方面考察,比如有词目单位“铜”“黄铜”“红铜”“青铜”“白铜”“铜匠”“铜锅”“铜火锅”“铜饭锅”“铜币”等。

其次,语言的本质功能是其交际功能。在日常的、基本层面的交际活动中,纳人必然会大量使用与当前生活紧密相关的语言单位。因此,编纂者在该词典中收录了141个汉语借词,例如“西红柿”“风湿”“火锅”“医生”“针灸”“公司”等。由于纳语中缺乏与现代社会生活相关的词汇,因而不得不大量借用汉语中的词汇,并且正逐步影响纳语本身的词汇和语言体系。

最后,《纳-汉-英-法词典》严格地以一个地方,一个人的口语词汇为标准,所依据的收词标准保证了该词典的系统性,如,词典的语料来源具有统一性。相应的,由于发音人日常生活的传统性,纳语中一些使用频率明显降低的词汇仍然作为词目保留,比如纳语的古词“bbopu公猪”,现代纳人一般称为“bbolha公猪”。尤其是以纳语为母语的年轻一代,对这些词的古称可能都未必清楚,因此,该词典所收的词目单位同时具有一定的传承性,具有信息储蓄功能与备查特征。

4. 《纳-汉-英-法词典》收词立目分析

词典可以被视为关于“词的一份单子” [14] ,决定词典中所包含的词条类型并组织词目表,是关乎词典宏观结构的一个重要问题。关于词典的收词原则,业界时有讨论。黄建华 [13] 认为在收词的诸多因素中,社会通用性应是最高的客观原则。章宜华、雍和明 [15] 则全面阐述了收词的九大原则:现实性、普遍性、针对性、规范性、理据性、高频性、稳定性、能产性和经济性。这些论述为词典收词提供了理论上的借鉴。

《纳-汉-英-法词典》中收集而来的词汇全部真实存在于泸沽湖畔纳人的日常生活中,具有现实性和普遍性。其次,词典所收录的语言材料属于纳语永宁方言,属于单方言词典,具有针对性。分布在不同地区的纳人由于地域的差异以及受周边民族影响的程度不同,因此在社会形态、婚姻模式、家庭结构、语言构成以及宗教信仰等方面都存在着一定的差异 [10] 。世代居住在泸沽湖畔和永宁镇周边的纳人现如今仍然保留较好的古风习俗,该地区的纳语方言拥有一定的代表性和地区通用性。

4.1. 同一性问题

同一性关注的主要问题是:若干有联系的个体所形成的集,合归根到底是“一”还是“多”的问题。《语言学百科词典》 [16] 把语言学中的同一性界定为:“把复现的语言项目归并为同一个语言项目”。布龙菲尔德 [17] 则认为同一性是“语言学的基本假设”,即一定的社团(言语社团)里,某些话语单位在形式上和意义上是相同的。

词的同一性研究,对词典编纂尤为重要,因为这与词典立目和义项划分密切相关。我们对《纳-汉-英-法词典》中语言单位同一性的研究,主要从两个维度上开展:历时维度和共时维度。历时维度的同一性研究,侧重于梳理词义发展的脉络,分析古义和今义在语义上是否具有联系,二者在意义上的推演是否具有理据性。而共时维度的同一性研究,主要通过考察若干语言单位的分布特征以及功能特点,判断它们是否可以归并为一个词位下的意义变体集。在词典编纂中,往往表现为词目设立的数量问题。

词典编纂中的同一性问题,实际上可以归结为词汇多义性分析。在《纳-汉-英-法词典》中,词汇多义类型主要有两类:由国际音标转写的同一语音词形5所负载的多个意义变体,应该处理为多义词还是同形词。Bréal [18] 首先提出了语言符号的多义性。他认为具有多义性的符号需要满足以下条件:一是一个表达形式具有两个或两个以上含义;二是这些含义有共同点,且要源于同一个基本含义。同形词则指的是同一词形下的各个意义没有语义上的联系。

尤其是在少数民族口传语言词典的编纂中,编著者必须明确的问题是:多义词和同形词在立目或义项划分中是否需要进行区分?如果需要区分,应如何区分?由于纳语是典型的“语素?音节”语言,以及语言的经济性原则,纳语中语言单位的同音和多义现象普遍存在,但在实际情况中的差别主要来自声调。《纳-汉-英-法词典》在立目过程中重点关注的是纳语发音和意义上的同一性以及词性的异同,词典中的多义词与同形词在立目上严格区分开来。

4.2. 同形词和多义词的立目情况

同形词通常分为两类:异声同形词和同声同形词。在《纳-汉-英-法词典》中,对异声同形词的处理整齐划一,都采取了分立词目的策略。以纳语音词“gee”为例:国际音标转写出的辅音和元音形式都相同,唯一不同的是声调,一个是#H,另一个是M。如下所示:

同声同形词的情况比较复杂。首先,在《纳-汉-英-法词典》中,判定多义词与同声同形词的主要标准是观察各义项间是否存在意义上的联系。笔者认为,纳语同声同形词下各个意义间的关联程度表现为一个梯度概念。按照意义距离的远近,纳语同声同形词可以粗略地归为两类:

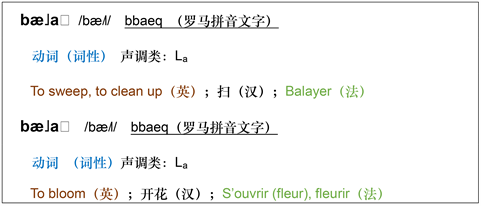

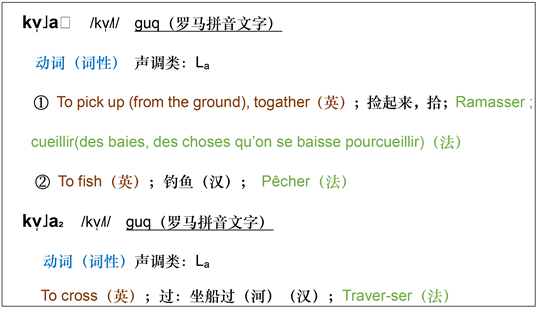

第一,有的同声同形词语义距离非常远,凭借语感可大致确定二者在意义上基本没有关联度。这在《纳-汉-英-法词典》中通常都处理为同声同形词,并在词目单位的右下角用下标数字序号标注,实行分别立目的策略。以词典中的“bbaeq”和“guq”为例:

第二,有些同声同形词所承载的多个意义之间存在着程度不等的、通常是隐性的语义上的推演关系,与多义词的界限较为模糊,因此难以判定某一词汇多义现象应该属于同声还是多义,在词典中的立目处理上也相应地出现一些令人困惑之处。以《纳-汉-英-法词典》中的“jji”和“gee”为例:

可以看出:词典中的“jji”和“gee”所承载的两个意义都处理为多义词。考虑到纳语言文化的特殊性,笔者访问了一位纳人(男,59岁),在他的认知中,“jji”可以同指“水”与“河流”,含义一致。另外,他也比较认同因为之前某个意义存在,为了方便不想再造另一个新词而用原来那个意义相近的词来指代。比如“jji”原来是只指“水”,所以也可以用来指河流;“gee”原来只指“胆”,后来也用来指“胆汁”。但是,他补充说明道:在有必要加以区别时可加上其他词作为区别。如,对“河流”一般不会只说“jji”,而辅有数量词“一条”;说“胆汁”时再加一个字,如“gee jji”。

再来看看词典中的“hreegee”一词:

在汉?英?法三种语言中,“皮”“壳”“麸”分别属于三个词,但在纳语中,“hreegee”这一语音词几乎可以指代所有动植物的表层物质,该词典将其意义合并,处理为多义词而不是同声同形词。总体来看,《纳-汉-英-法词典》在立目问题上大多倾向于“合”的原则,有利于“在最大程度上发掘、整理、保留住词义引申发展的脉络,体现词义的系统性、网络性,而不是轻易地割断这种联系” [19] 。

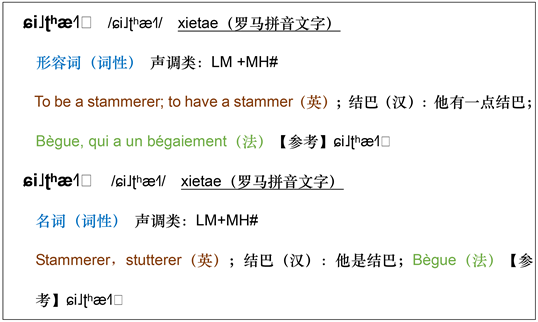

第三,该词典中还有一条不容忽视的原则――同声同形词即使意义相关,但只要词性不一致就分别立目,这条规则在该词典中一以贯之。以词典中的“xietae结巴”为例:

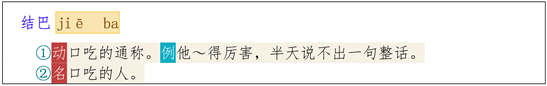

我们再来对比《现代汉语词典》第7版中的“结巴”一词的立目情况:

可以看出:《纳-汉-英-法词典》中的“xietae结巴”有两种词性,因此采取分别立目的策略,并在释义末尾标注了相互的【参考】词。而在《现代汉语词典》第7版中,“结巴”一词采取“合”的策略,将其处理为多义词。此外,笔者还发现,这两本词典对“结巴”一词的词性分类也略微不同,《现汉》标注的是“动词”和“名词”,而《纳-汉-英-法词典》标注的是“形容词”以及“名词”。这一点尚待考究。

同形词立目的分合揭示的是辞书宏观结构中的编排体例问题。总体来看,《纳-汉-英-法词典》中的语音词全面、明确地标注了词类,在立目上,词目单位的语法属性是一个严格的划分标准――依据词性的异同而选择是否立目。除词性之外,该词典在编纂中也体现了同形词与多义词的分野,在立目中有分有合,即两个同声同形且同词性的词,如果语义距离过大,也不会将其归为同一个词目。

此外,在具体的纳语词汇的记录问题上还需改进,以词典中的“guq”为例:

上述中的“guq1”将“捡起来”和“钓鱼”两个截然不同的意义作为同一个词目单位的两个义项,“guq1”的第一个义项“捡起来,拾”是符合纳语事实的,但“guq1”的第二个义项“钓鱼”。在历史上,纳语中不存在这个词,因为纳人在日常生活中一般使用“网”或“竹编的筐”去把鱼盖住,通过这样的方式捕捞鱼6。“guq1”的两个义项按理来说含义不同,应该采取分别立目的策略。此外,“guq2”的意义也不是“过”,反而是例句释义中的“riggu船”近似于这个读音。由此看来,词典中的处理可能是错误的。

5. 结语

1注释:该项目于2012年采用了“Pangloss系列”的名称。Pangloss来自希腊语pan πᾶν“一切”和glossa γλῶσσα“语言”,意思是“所有语言”,包括试图用未知语言呈现单词的原始含义。该项目的语言学家致力于收集、研究和保护世界语言遗产,并收藏收集了稀有语言的录音。到2023年,Pangloss收藏超过237种语言的5420条记录。

2注释:“摩梭”也有可能是远古的自称,还有待于深入研究。

3注释:Glottolog是纪录世界上鲜有人知的语言的一个目录学数据库,起初由位于德国莱比锡的马克斯・普朗克演化人类学研究所创建,2015年起改由位于耶拿的马克斯・普朗克人类历史科学研究所(德语:Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte)负责。参考网站: https://glottolog.org/resource/languoid/id/lata1234。

4注释:“HAL”多学科开放档案库,由法国最大的科研机构国家科学研究中心(CNRS)拥有。

5注释:《纳-汉-英-法词典》1.2版本新增了罗马拼音文字,由新西兰语言学者杜玫瑰女士(Roselle Dobbs)提供。由于目前纳语暂无完备的书写体系,因而词典中不存在同音异形词的情况,只要语音和声调一致,即词目的罗马拼音文字描写形式一致。

6注释:西南官话把这种捕鱼方式称为“㝩kang3”。在《現代漢語方言大詞典》中,“㝩”的意 义为①【蓋】:把鍋蓋~倒 ②【扣】:拿鶏罩來把鶏~倒 ③【隱瞞】:啥事都是幾個頭兒悄悄 商量,對大家瞞倒~倒,生怕大家曉得了。也作䆲、 。

。

《纳-汉-英-法词典》的版本更新主要依赖于词典编著者对泸沽湖畔纳人语言进一步的研究工作成果,属于学术型词典,且该词典尚未进入商业性词典的范畴,目前仍处于探索、发展时期。具体来看,得益于Alexis Michaud自身拥有语音学专业扎实的功底,词典中对语音词的描写情况达到了目前语音学界的较高水准,尤其在声调描写上并不局限于全面使用国际音标转写,而是根据具体声调事实专门启用了一套符号来标注,这也是该词典的创新之处。由于篇幅的原因,词典的微观结构这一部分内容将另一篇文章中详细阐述。此外,编著者对纳语词汇的记录、义项的处理和中、英和法语的相关释义工作仍需继续完善。

其次是《纳-汉-英-法词典》的目标用户。这本词典的最初目的只是一位语音学家为了更好地从事泸沽湖畔纳语研究工作而汇编而成,但它作为一本工具书,同样能够为有意愿了解或学习纳语的相关人士带来一定的实用价值。例如,对其本族语使用者来说,该词典提供了汉、英和法语的对译,便于他们查询和学习另一种语言和文化;对于其他英、法语言背景的人士,编著者还提供了另外的两个版本,即面向英语读者的Na (Mosuo)-English- Chinese dictionary和面向法语读者的Dictionnaire na (mosuo)-chinois- français。Alexis Michaud认为,这种选择似乎比制作单一的四语版本更可取,因为在《纳-汉-英-法词典》版本中,法语和英语并排存在,即使用排版样式加以区分,似乎也阻碍了法语或英语读者的阅读。可以看出,《纳-汉-英-法词典》作为一本比较特殊的多语多解国际化词典,彰显了民族性和展现了世界性。

最后是《纳-汉-英-法词典》功能的定位问题。该词典在词目收录上,同时注意了“广”与“深”。既重视词典例证的编码功能,同时也强调解码功能。编码例证凸显了纳语的典型搭配,并且增加了用法说明;解码例证除了阐释目标词的含义,还帮助用户区分相关意义之间的差别和使用情景,如词典中用括注标注了较为详细的情景用法的词目就有59条,谚语(俗语) 58条,此外还有大量固定短语和口语句的例证。这是值得我国少数民族语言词典编纂者学习和借鉴的地方。

基金项目

该研究受2022年广东外语外贸大学研究生科研创新项目《语言何以助力民族地区乡村振兴――以四川泸沽湖纳语的保护和传承为例》(22GWCXXM-042)支持。

少数民族口传语言词典的编纂探索――以《纳-汉-英-法词典》 为例

摘要:少数民族语言词典的编纂工作不仅是民族语文事业的组成部分,也是语言资源传承与保护工作的重要环节。目前,我国有部分少数民族在漫长的历史进程中逐渐遗失了自己的文字,或者创造了文字没有推行,他们主要使用自己的语言进行交流,他们的语言被称为口传语言。因时代和条件的限制,这部分民族的语言词典发展不平衡,编纂方法、词典理论研究不充分。本文以法国国家科学研究院语音学家Alexis Michaud为我国西南川滇交界的纳人(摩梭)编撰的《纳-汉-英-法词典》为例,采用哈特曼关于词典结构的分类描写,主要对词典的宏观结构进行分析和评介。该本词典在编纂过程、储存格式、收词立目、区分多义词和同形词等方面都有着国际化的特点,可为我国少数民族口传语言词典的编纂和相关研究带来一定的借鉴。

关键词:《纳-汉-英-法词典》,纳人(摩梭),口传语言,词典编纂, 泸沽湖